공중

공중

신서윤

Seoyoon Shin

seoyoon0854@gmail.com

@sseoy0o.n

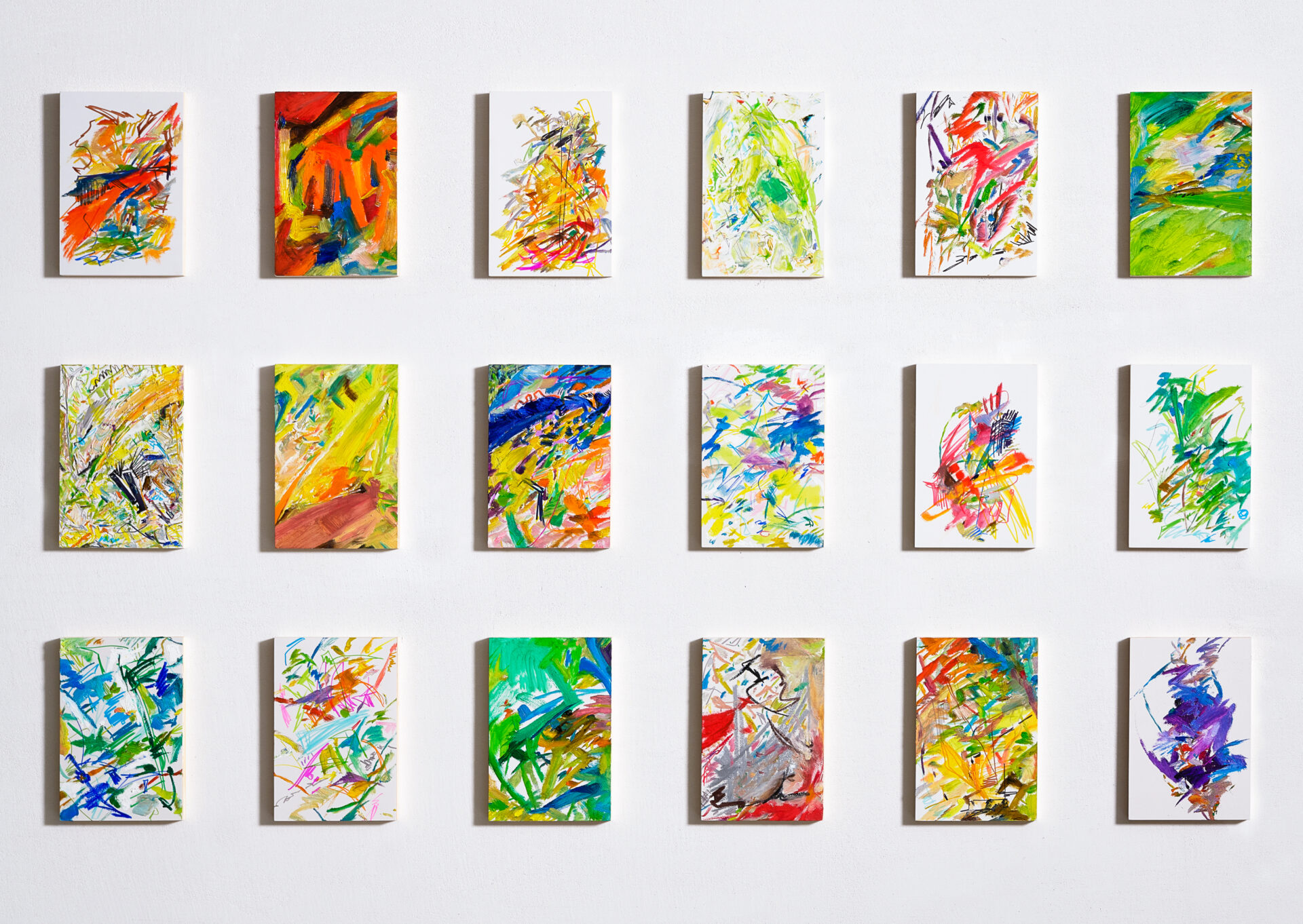

서툴고 자유로운 틈새들을 사랑하는 부적응자이자 신경다양인으로서, ‘전체’와 ‘부분’을 보는 방식에 대한 연구를 바탕으로 추상적인 작업을 하고 있습니다.

저는 줄곧 무리, 집단, 소속감, 규범 등 온전한 전체로부터 소외된 바깥의 존재였습니다. 제가 보는 세상은 고정된 틀로 인간을 단순하게 분류하고 그 틀에서 벗어난 자투리들은 삭제되거나 경계 밖으로 소외되는 폭력적인 언어로 이루어져 있었습니다. 마치 온전한 전체가 먼저 존재하고, 부분들은 그 전체에 종속된 것에 불과해 보였습니다. 그렇게 전체는 거대하고 완전해 보였으며, 그 기준에 들지 못하면 사회에서 잘려 나갈 것처럼 공포스러웠습니다.

하지만 부분들이 먼저 존재하고, 이들이 서로 연결되고 균형을 찾아 전체를 만들어내는 것이라고 본다면, 오히려 전체가 부분에 의존하는 구조가 됩니다. 이렇게 만들어지는 전체는 유약하고 불완전하며 언제든 변할 수 있습니다. 즉, 고정된 경계라는 것은 더 이상 존재하지 않게 됩니다.

이러한 관점의 전환은 저에게 경계를 넘나든다는 개념을 넘어, 경계의 본질 자체가 바뀔 수 있다는 인식을 열어주었습니다. 안과 밖을 구분 짓는 틀이 아니라, 수많은 부분들의 움직임과 연결로 이루어진 유연하고 동적인 경계가 되는 것입니다.

얇고 빼곡한 나뭇가지들의 그림자가 바람에 흔들리며 한꺼번에 움직이는 풍경은 저에게 언제나 경이로움과 위로를 줍니다. 잎과 가지 등 무수히 많은 요소들이 전부 하나의 레이어로 연결되어 있으면서도 하나하나가 제각기 살아 움직이는 것처럼 보이기 때문입니다.

저에게 완전함은 허상에 불과합니다. 특히나 전체의 완전함은 더욱 그렇습니다. 그 자체로는 완전하지 않다고 여겨지는 부분들이 어떻게 서로 만나고 연결되어 균형을 맞추고 조화를 이루는지 그 역동적인 구조에서 저는 아름다움을 느낍니다. 저는 그러한 부분들로 생동하는 구조를 만들고 있습니다.